지난 4월 중순, 기상 기록이 시작된 후 118년 만에 처음으로 0.6cm의 많은 눈이 내렸다. 더불어 작년 11월에는 수도권 곳곳에서 40cm 넘는 눈이 내려 역대급 폭설을 기록한 바 있다. 이에 본지는 유난히 추웠던 겨울과 봄의 원인에 대해 알아봤다.

역대급 자연재해, 지구의 경고

지난달 12일부터 이틀 동안 전국적으로 돌풍을 동반한 눈이 내렸다. 서울에서 4월에 눈이 관측된 경우는 기상 관측이래 118년 만에 처음이다. 더불어 작년 겨울은 이전보다 유난히 추웠다. 특히 지난해 11월에는 117년 만에 이례적인 폭설이 한반도를 강타했다. 수도권을 중심으로 내린 눈은 겨울을 통틀어 역대 3번째로 많은 ‘가을 눈’으로 특히 경기도 수원시는 역대 최고 적설(43.0cm)이 기록됐다. 11월 폭설 피해액은 지자체 확정액만 수백억 원으로 2005년 이래 최대 규모에 달할 것으로 전망된다.

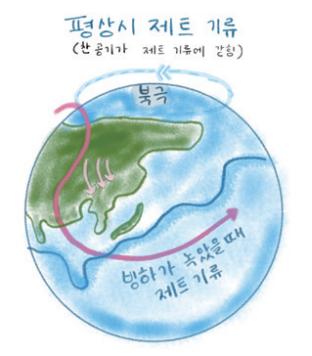

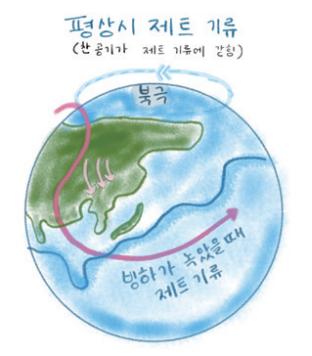

지구온난화가 진행 중이라면서 왜 겨울은 더 추워지는 것일까? 전문가들은 ‘제트기류의 약화’가 근본적인 원인이라고 설명한다. 제트기류는 대류권 상부나 대류경계면 부근에 존재하는 풍속 20m/s 이상의 강한 편서풍대로, 정상적인 기후 순환을 책임지고 있다. 북극과 중위도의 온도 차이로 인해 발생하며 지구 온도를 조절하는 중요한 역할을 한다. 여름철에는 차가운 공기와 따뜻한 공기를 섞어 여름철의 폭염을 조절하고 겨울철에는 북극에서 내려오는 차가운 공기를 막아 한파를 줄여주는 것이다. 특히 북극에서 내려오는 찬바람을 제트기류가 막아준다.

뜨거워진 지구 때문에 추워진다…

△제트기류가 기후변화에 미치는 영향

하지만 제트기류는 여러 가지 이유로 흐름이 약해지고 있다. 그중 ‘지구온난화로 인한 북극 기온의 상승’이 제트기류약화에 가장 큰 영향으로 꼽힌다. 실제로 미국 국립해양대기관리국(NOAA)이 발표한 ‘북극 성적표’에 따르면 지난 2023년 기준 북극 지표면의 평균기온은 6.4℃로 1940년 이후부터 10년마다 0.25℃씩 상승한 것이라고 분석했다. 북극의 기온 상승으로 북극과 중위도 간의 기온 차이는 줄어들었다. 이는 제트기류를 약화시켰고, 그 결과 북극의 차가운 공기가 우리나라와 같은 중위도로 흘러 한파를 유발한 것이다.

태평양 해수면 온도가 평년보다 낮아지는 라니냐(La Niña)현상도 제트기류의 불안정에 영향을 미쳤다. 특히 남아메리카와 가까운 적도 부근의 바닷물이 차가워질 때 나타난다. 라니냐 현상으로 인해 바닷물의 온도가 달라지면 그 위의 공기 흐름 또한 바뀐다. 이는 제트기류의 힘이 약해지는 결과를 초래한다.

전 세계가 주목하고 있는 기후위기

심각해지는 기후위기의 시대를 극복하기 위해 전 세계는 다양한 노력을 기울이고 있다. 우리나라를 포함한 전 세계 195개국은 지난 2015년 제21차 유엔 기후변화 협약 당사국총회를 통해 파리기후변화협정(Paris Agreement)을 채택했다. 종료 시점이 없는 협약으로써 자체적으로 온실가스 배출 목표를 정하고 실천하자는 것이다. 특히 21세기 후반에는 온실가스 배출량과 흡수량이 같아져 순 배출량이 0이 되는 상태의 넷 제로(Net Zero)를 목표로 하고 있다.

이후 한국 정부는 2050년까지 탄소중립 달성을 공식적으로 선언했다. ‘장기 저탄소발전전략(LEDS)’을 수립하고 오는 2030년까지 지난 2018년 대비 40%의 온실가스 감축이라는 구체적인 목표까지 설정했다. 하지만 작년, 국제 기후환경단체들의 발표에 따르면 기후변화대응지수(CCPI)에서 한국은 2년 연속 비산유국 가운데 최하위를 기록했다. 관련 보고서에서는 우리나라의 경우 지구 온도 상승을 ‘2도’ 아래로 억제하기 위한 온실가스 감축 경로와는 달리 감축 계획이 부재하고 에너지 사용 목표가 미흡하다고 평가했다. 또한 국제평가기관인 저먼워치의 선임고문 ‘얀 부르크(Jan Burck)’는 기자들에게 “한국이 더 할 수 있음에도 그렇게 하지 않고 있다”고 말하기도 했다.

예상치 못한 한파와 폭설은 단순히 일시적 날씨 변화가 아닌, 기후 시스템의 불안정성을 보여주는 신호다. 앞으로 기후변화가 심화된다면 극단적 현상은 더욱 빈번해지고 강해질 수 있다. 지구온난화를 막을 수 있는 마지막 ‘골든타임’에 서 있는 지금, 말이 아닌 행동으로 보여줘야 할 때이다.

글·그림 정예은 기자 Ι 202412382@kyonggi.ac.kr

- TAG

-

Freedom Given to Youth: An Opportunity for Choice or a Burden of Constraint?

“Are we truly free today?” Classical literature is far more than time-honored stories. It offers profound insights into human nature and society that transcend time, remaining a valuable resource for examining the challenges our world faces today. This article will draw on George Orwell’s 1984 and Charles Dickens’ Oliver Twist to explore the contemporary issues of youth housing and the emergence of a surveillance society ...

Freedom Given to Youth: An Opportunity for Choice or a Burden of Constraint?

“Are we truly free today?” Classical literature is far more than time-honored stories. It offers profound insights into human nature and society that transcend time, remaining a valuable resource for examining the challenges our world faces today. This article will draw on George Orwell’s 1984 and Charles Dickens’ Oliver Twist to explore the contemporary issues of youth housing and the emergence of a surveillance society ...

[단신] 산악회, 본교 동문의 버팀목이 될 수 있도록

[단신] 산악회, 본교 동문의 버팀목이 될 수 있도록

[사회메인] 노인 인구 1,000만 시대, 준비 없는 사회가 불안해

[사회메인] 노인 인구 1,000만 시대, 준비 없는 사회가 불안해

[네컷만화] 라벨링 문화

[네컷만화] 라벨링 문화

[진리터] 결국 우리 모두 돌아볼 것이니

[진리터] 결국 우리 모두 돌아볼 것이니

목록

목록